芥川龙之介游迷失传奇sf历中国,为何百般失望?

西湖并没有想像中的那样漂亮,至少现在的西湖完全没有让人流连忘返、不忍离去的姿容。西湖湖水之浅,前面已经说到。并且,西湖的景色,正如嘉庆、道光年间的诗人一般,太过于纤细。这对于已厌倦了粗犷奔放的自然景色的中国的文人墨客来说,或许很合口味,然而对于我们日本人来说,因为对纤细的风景早已习以为常,所以即使初见时甚觉美丽,再见时就会感到不满。

这次中国之行是芥川龙之介人生中唯一一次海外旅行,对他的思想和创作都产生了一定的影响。回到日本后,他创作了一系列具有反战倾向作品,在对中国的描写上也和早期的作品不同。例如在《南京的基督》《湖南的扇子》等小说里,中国和国民的形象不再是传统古典风格的,而是更加贴近现实。

他去世8年后,挚友菊池宽设立了以他的名字命名的文学新人奖“芥川赏”,现已成为日本最重要文学奖之一。

在中国的游行之际,芥川因体质欠佳、舟车劳顿,数次发热生病,甚至不得不中断行程住院治疗。身体上的疲惫加上现实与理想的落差,使得他心绪烦乱,下笔也格外锋芒毕露,不留情面。他曾对好友直抒胸臆,激烈表达他对现代中国的不满:

刚熬过海浪的颠簸,芥川到达上海,立刻遇上一件不算愉快的事,那便是黄包车夫的纠缠。中国的车夫从前后左右各个方向各自伸着脖子大声叫喊,令刚上岸的日本访客不由自主地退却。乘坐黄包车达到地点后,车夫又不满意于收到的车费,一直伸着手,唾沫横飞、喋喋不休地说着什么。

1921年,芥川曾作为《大阪每日新闻》社的海外视察员来华访问。他由海路登陆上海,周游江南一带,访遍芜湖、九江、武汉、长沙,再北上游历京津一带,最后经由朝鲜半岛回到日本。在游历期间,芥川不断为报社提供可刊登的游记文章,也就是之后集结成书的《中国游记》。

作为中国读者,若是期待在芥川的游记中看到日本文人对中国的赞美和致敬,可能会很失望。可以说,芥川的《中国游记》绝大多数时候都在挑毛病,失望之情显而易见。

四十起露出一丝苦笑,迅速绕开了池塘。原来如此,空气中还飘着一股浓重的尿骚味。

在上海短暂游历一番后,芥川又依次游历了杭州、苏州、扬州、南京等城市。在杭州,他游西湖,拜访苏小小墓、岳飞墓、秋瑾墓,对历史和人物颇有评议,但还是嫌这座城市“美国味”太重了。

除了游历风景,芥川还拜访了一些中国的名人。在上海,他与章太炎、郑孝胥、李人杰等新旧知识分子的会面,对他多多少少产生了影响。章太炎告诉芥川,他对日本童话中的“桃太郎”极为反感,认为这是一个侵略者的形象。后来,芥川龙之介创作了《桃太郎》这篇小说,讲述的就是桃太郎入侵屠戮鬼之岛的故事。

近代历史上, 日本文坛的诸多作家都曾来过中国,例如森鸥外、二叶亭四迷、正冈子规、夏目漱石、永井荷风、正宗白鸟、齐藤茂吉、志贺直哉、谷崎润一郎、佐藤春夫等,风格和角度各异。

先生又为我评论了段祺瑞、吴佩孚,另外还谈论了托尔斯泰(据说托尔斯泰给先生寄过信)。议来议去,先生愈加意气轩昂、双眼如炬,脸更像蝙蝠了。值我离开上海之际,琼斯曾握住我的手说:“可不看紫禁城,不可不看辜鸿铭。”琼斯之言果然不虚。我亦有感于先生所论之处,问道为何先生有感于时事而不欲介入时事?先生语速飞快地回答了,但不巧的是我未能听懂。请再说一遍,行吗?”我让先生重复一遍,先生便生气似地在黄草纸上用大大的字写到“老、老、老、老、老……”。

91年后的今天,国人知道芥川龙之介,多半是因为他的小说。尤其是他的短篇小说《竹林中》与《罗生门》被合二为一,由导演黑泽明拍出了著名电影《罗生门》,享誉世界。

他去世10年后,正是1937年——对中国人来说抗日战争全面爆发的一年。恰如芥川龙之介在小说《桃太郎》中所预言的:“日本第一”的桃太郎手擎着印有桃子的旗帜,拍着画有太阳的扇子,号令随从们像狂风一样席卷了曾经是乐土的异乡。

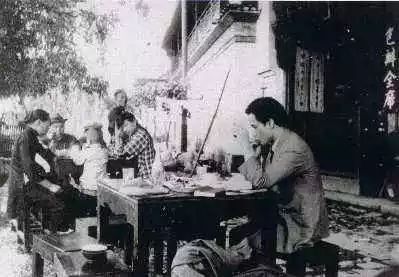

芥川龙之介照片

1927年7月24日,35岁的芥川龙之介在家中服用致死量的安眠药自杀,身边搁着圣经、遗书与遗稿。他厌世已久,一度企图在基督教信仰中得到心灵的解脱,但最终宗教和创作都没能挽留住他。

芥川眼见的上海,是当时的“罪恶之都”。报纸上不断出现黄包车夫摇身一变成为劫路的匪盗之类的报道。坐在黄包车上人的帽子被突然抢走,甚至女人的耳朵被偷耳环的人割掉。卖淫业十分盛行。茶馆附近聚集着被称作“野鸡”的妓女。她们看到日本人,还会叫着几句简单的日语,例如“阿娜达(亲爱的)”、“撒一勾(跟我来)”之类的。讽刺的是,“撒一勾”原是日俄战争时,日军抓到中国女人将她们带到附近高粱地时的叫嚷,后来流传开来。这一来源让芥川也感叹“不光彩”。鸦片几乎是半公开地随处吸食。鸦片窟里,常常可见妓女和客人一起,隔着昏暗的煤油灯,叼着长长的烟管吞云吐雾。